2025【川中島校】2学期期末テストの解き方:中2 数学

今回は…

一次関数の問題をピックアップするよ

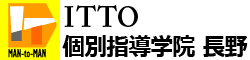

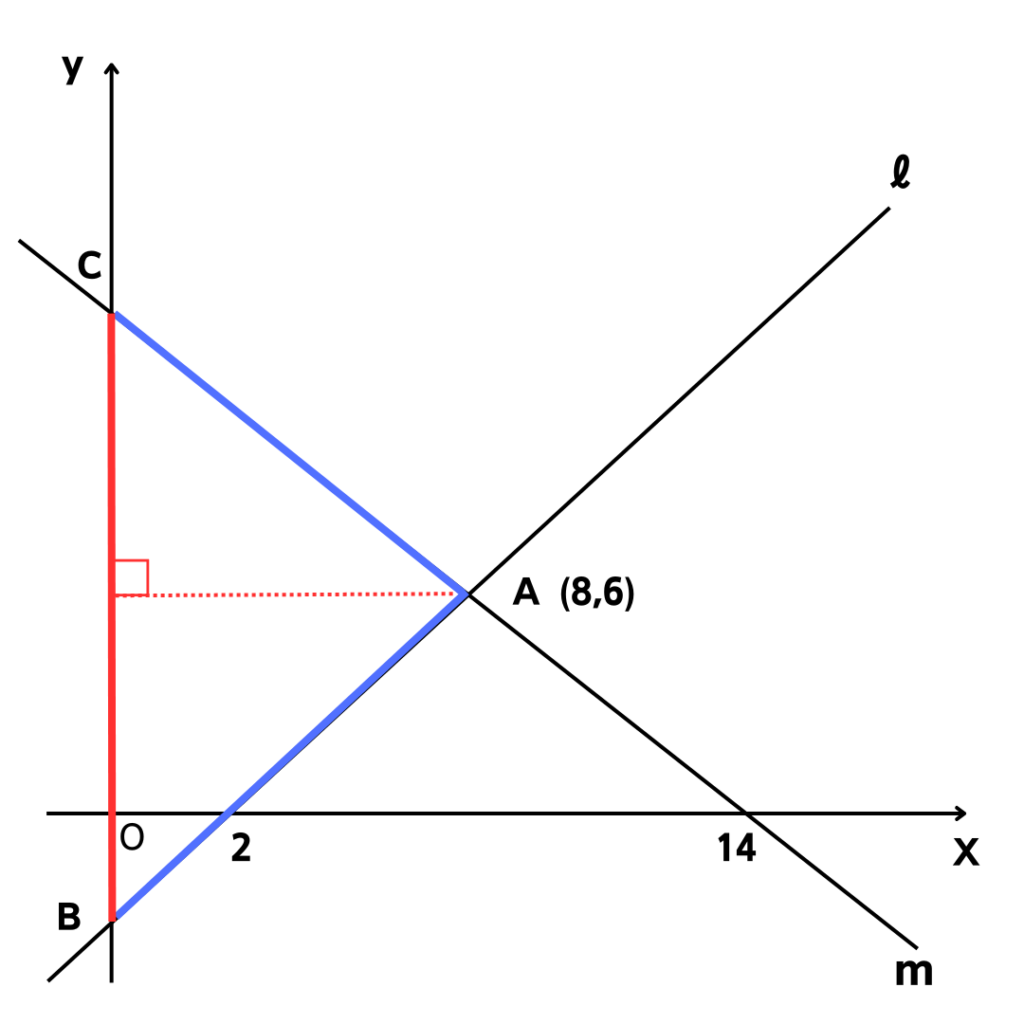

\(直線\:ℓ\:と直線\:m\:が点\:A\:で交わっている。\)

\(直線\:ℓ\:の傾きは1、直線\:m\:の傾きは-1である。\)

\(また、直線\:ℓ\:と\:y\:軸との交点をB、\)

\(直線\:m\:と\:y\:軸との交点を\:C\:とし、\)

\(直線\:ℓ\:と直線\:m\:の\:x\:軸との交点は\)

\( それぞれ(2,0)、(14,0)とする。\)

\(このとき、次の問いに答えなさい。\)

は-い🙋♀️

では始めていきましょ。

一次関数のグラフの問題だね💡

一次関数のポイントは…

☝️式が出てれば通る点の座標が出せる

✌️通る点の座標が出てれば式が出せる

基本この繰り返しだね。

この問題は点Aの座標を求めなさい。ってことだよね。

交点の座標は交わる2直線の式を連立方程式で解くと出せるから。

だから、とりあえずℓとmの式を出さないとだね。

まずは一次関数の式がどう表せるかだね。

うらのさん、お願いします🙏

おまかせください✍️

一次関数の式は…

\(\bbox[pink,4px]{\:y=ax+b}\)で、\(\bbox[pink,4px]{\:a\:は傾き}で、\bbox[pink,4px]{\:b\:が切片}だよね。\)

こうだったような…。

つきは先生いいですか?

OK👌

いい感じで知識が入ってるね✨

では、

\(まずは直線\:ℓ\:の式から出してみよう❗\)\(\large{直線\:ℓ\:の傾きは1で、}\)

\(\large{x\:軸との交点は\:(2,0)\:}\)

\(って、問題に書いてある。\)

さあ、うらのさん、やってみよう✍️

ほーい🤚

\(直線\:ℓ\:は…\)\[\:y=ax+b\]

\(傾きが、1だから、aは1ってことなので\)

\[y=x+b\]

ここに、座標が(2,0)なので…

\(x\:に2、y\:に0を代入して\)

\[0=2+b\]

\(見にくいから、左辺と右辺を入れ替えて…\)

\[2+b=0\] \[b=-2\]

これを代入して

\[\bbox[orange,4px]{y=x-2}\]

つきは先生できました❗

すばらしい👏

ではでは、

\(直線\:m\:の式もお願いします❗\)ちなみに

\(直線\:m\:の傾きは-1で、\)

\(x\:軸との交点は\:(14,0)\:って\)

\(問題に書いてあるよ。\)

いけるよ😆

\(直線\:m\:は…\)\[\:y=ax+b\]

\(傾きが、-1だから、aは-1だから\)

\[y=-x+b\]

座標が(14,0)なので…

\(x\:に14、y\:に0を代入して\)

\[0=-14+b\]

\(見にくいから、左辺と右辺を入れ替えて…\)

\[-14+b=0\] \[b=14\]

これを代入して

\[\bbox[lightgreen,4px]{y=-x+14}\]

つきは先生、OKでしょ❓

めっちゃいいね🎉

これで2つの直線の式がでました。

これで交点の座標が求められるね👍

2つの直線が同じ点を通らないといけない。

たから、両方の式で成り立つものが欲しい。

そこで、連立方程式の解を求めるってことだね。

うらのさん、あとはおまかせしやす😆

かしこまりました🙌

\[直線\:ℓ\:は\:y=x-2\] \[直線\:m\:は\:y=-x+14\]これを連立してっと

\begin{eqnarray} \left\{ \begin{array}{l} y = x – 2・・・①\\ y = -x + 14・・・② \end{array} \right. \end{eqnarray} ②に①を代入して

\[x-2=-x+14\] 文字は左辺、数字は右辺に移行すると

\[x+x=14+2\] \[2x=16\] \[x=8\] \(x=8を①に代入\)

\[y=8-2\] \[y=6\] できた。

なので点Aの座標は…

\[\bbox[pink,4px]{(8,6)}\] になるね。

つきは先生、正解っすか?

うーん。かんぺき🎊

こんな感じだね。

交点の座標を求める問題はある程度はパターンだね💡

何回も繰り返し解いておくとほぼ困らないよ✨

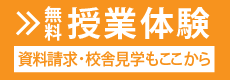

とりあえず△ABCだから

この青い三角形ってことだ…

三角形の面積だから

【底辺と高さ】が分からないとだね…

でも辺の長さがひとつもない…

つきは先生、ちょっとヒントくださいな🙏

OK👌

この三角形を見たとき、斜めになってる辺の長さは

なかなか出しにくいよ。

\(辺の長さは求めやすい❗\)

\(そして、そこを【底辺】と考えましょう。\)

\(そうすると高さも簡単に分かることが多いよ。\)

そう考えると…

うらのさん、どうなるかな❓

そっかぁ😀

じゃ、辺BCを底辺☝️

点Aから辺BCに垂線をひくとその長さが高さだね💡

図に赤ペンで入れるとこんな感じかな。

点Aもさっきの問題で分かったから座標書き込んでみました。

……うーん。

ただ、BCの長さわかんないよ…

つきは先生、どうする❓

うん?

せっかく図に入れてみたんだから、よく見てごらん❗

BとCの座標は出せるんじゃない💡

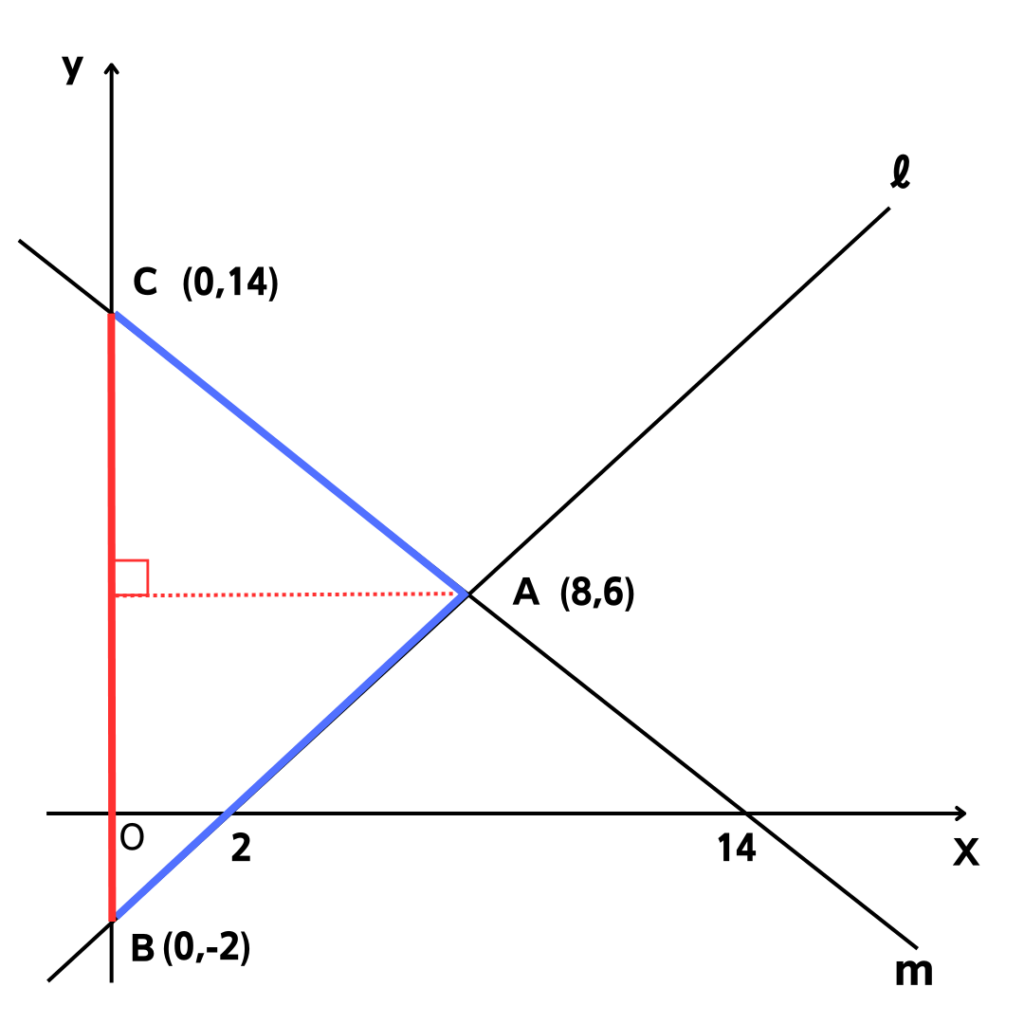

\(直線\:ℓ\:と\:y\:軸との交点をB、\)

\(直線\:m\:と\:y\:軸との交点を\:C\:とし、\)

って書いてくれてあるじゃない。

\(\:y\:軸との交点のこと一般的になんて呼んでるっけ❓\)

切片でしょ。

…うん?切片…

あ、さっき直線の式出てるからもうわかってるはず❗

一次関数の式は…

\[直線\:ℓ\:は\:y=x-2\] \[だから、切片は-2\] \[なので、\bbox[orange,4px]{点Bの座標は(0,-2)}\]\[直線\:m\:は\:y=-x+14\] \[だから、切片は14\] \[なので、\bbox[lightgreen,4px]{点Cの座標は(0,14)}\]

こうですよね❓

つきは先生。

すばらしい✨

うらのさん、

今の情報を図のなかに書き込んでみよう🖍️

そうすると見えることもけっこうあるかもね✨

そうだね💡

やってみよう👍

座標入れるとこうだね。

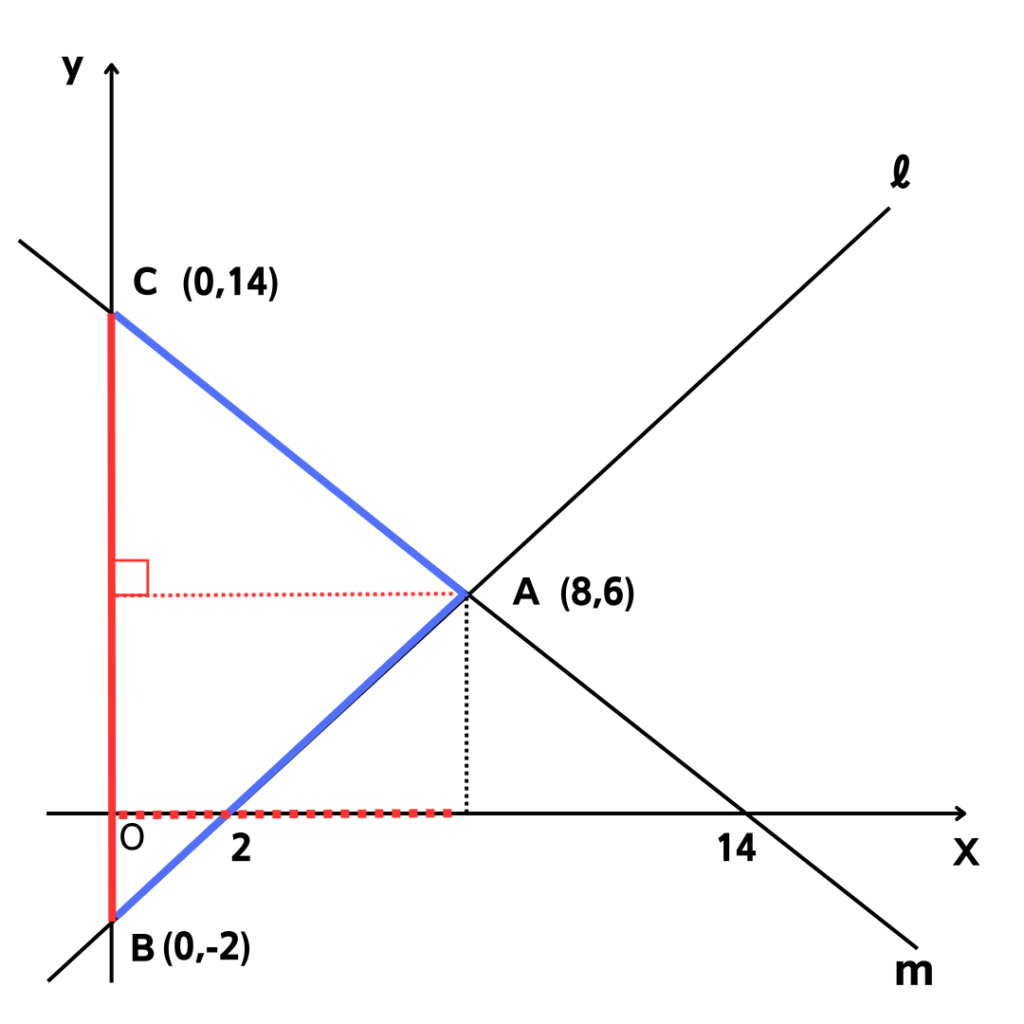

\(辺BCの長さは…\)\(点Bから点Cのy軸の長さと同じだね。\)

\(数直線で-2から14までの長さと同じ感覚なので\)

\(点Bから原点までが2、原点から点Cまでが14。\)

\(つまり、2+14=16\)

\(【辺BCの長さは16】ってことだ。\)

高さの部分はどう考えよう🤔

うん。よくできました👏

高さの赤い点線は…

\(\:x\:軸と平行だよね\)\(なら、\:x\:軸まで平行移動させたら、\)

\(同じ長さがあるんじゃないの❓\)

うらのさん、この視点で考えてみて✨

やってみましょう👍

高さの点線を平行移動させて…。

\(点Aの\:x\:軸の長さと同じだ❗\)

\(なら、【高さは8】で決まり✨\)

そうそう。そういうこと👏

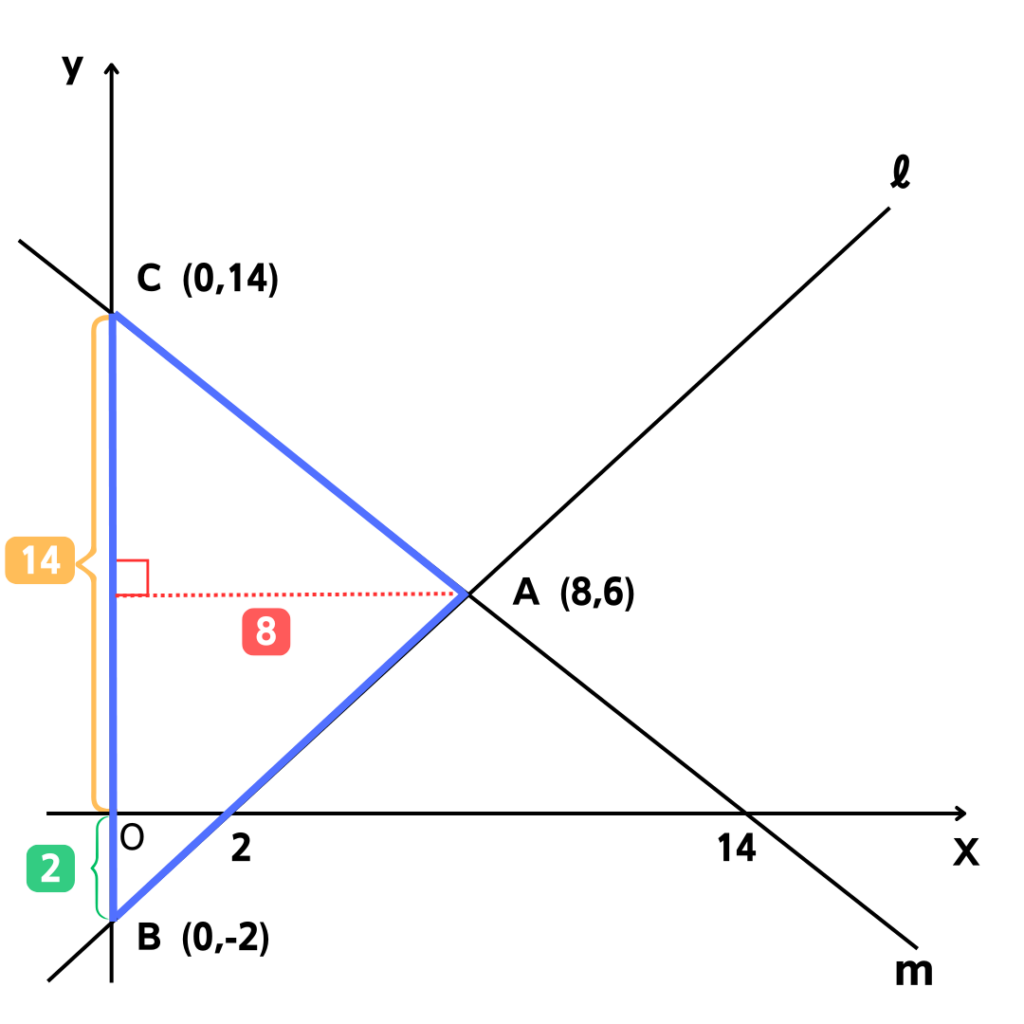

では、今までの情報を図にまとめましょ❗

こんな感じだね。

図に書き込むとものすごく分かりやすくなるよ✨

うらのさん。

あとは三角形の面積出すだけだね👍

\[\dfrac{1}{2}\times 16\times 8=64\] だから、答えは… \[\bbox[pink,4px]{64}\] だね。

グッジョブ👍

面積はとりあえず頂点の座標を出してみる。

図形回してみながら【底辺と高さ】を決める。

これも図形のなかに情報書き込んでやってく。

そうするとぐっと分かりやすくなるよ👍

📝定期テスト対策📝

ITTO個別指導学院 長野には…

テストターボ

があります。

授業回数はチケット制🎫

入会しなくてもOK。

一度、ITTOの個別指導を体感してみてください❗

最後までお読みいただきありがとうございます🙇♀️

随時コンテンツを更新いたします❗

またお目にかかることを楽しみにしております✨