※受付終了【11月】ステップアップゼミ数学

やっとテストが終わった…

期末は苦手なところだ…

でも点数は上げたい!

やばいな…

次で挽回しないと…

本格的にマズいわ…

そんなとき…

ITTO個別指導学院 長野の

ステップアップゼミがあるよ✨

↓詳しくはこちら↓

数学ステップアップゼミ

11月は

11月22日(土)

開催!

学年なんて関係ない!

中学生なら必要な単元を選んで参加OK!

2つとも参加もできるよ!

🎈川中島校・青木島校🎈

中1の単元 13:00~13:00

中2の単元 14:00~14:50

🪄篠ノ井校🪄

中1の単元 13:00~13:50

中2の単元 16:00~16:50

★お申し込みは11月14日(金)まで!★

📝受講料📝

3,010円(税込み)

11月のステップアップゼミ【数学】

中1の単元

【比例・反比例の利用問題】

中2の単元

【三角形の性質、合同の証明】

授業時間は50分

✨【とってもよくわかる解説(15分くらい)】

🖍️【問題を解く時間もたっぷり(20分くらい)】

🎉【やさしいポイント解説(15分くらい)】

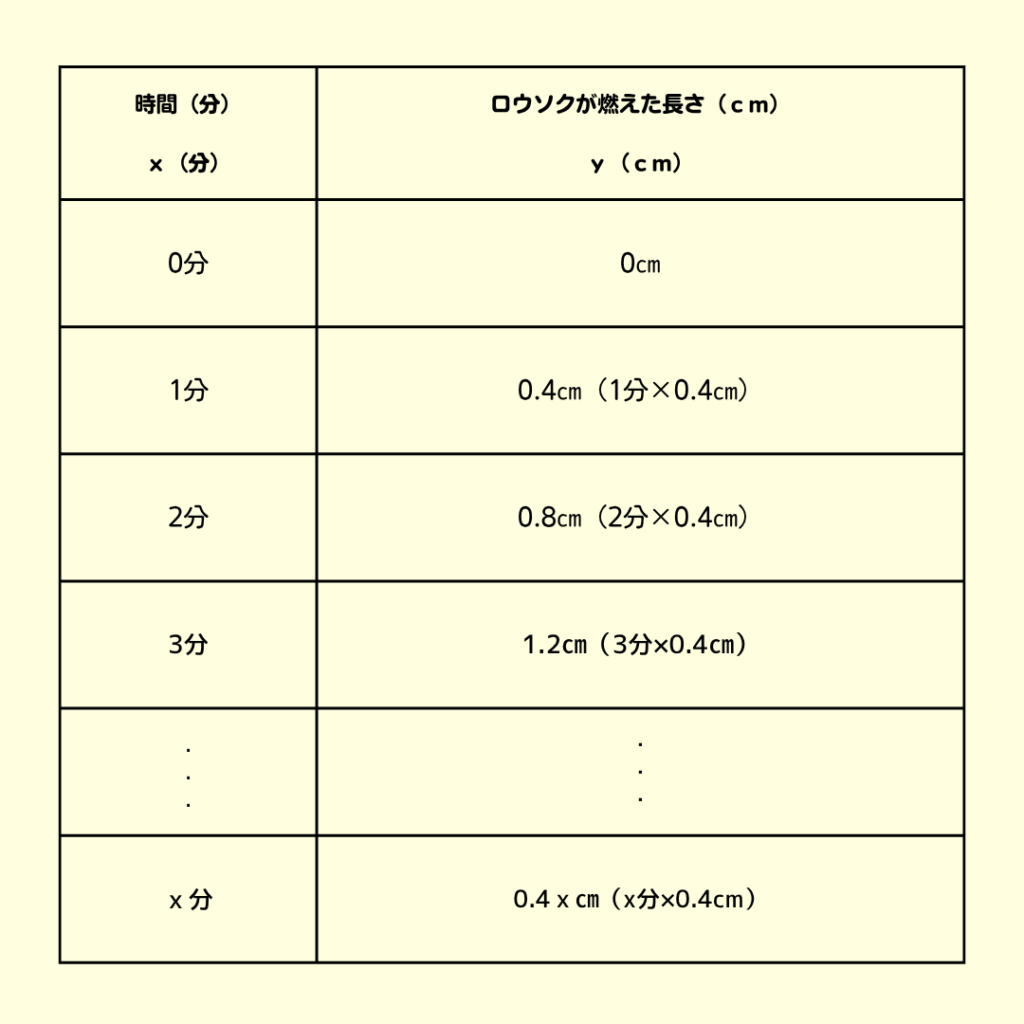

11月【中1の単元】はこんな感じ

📝See an Example Problem1

あります。

これについて以下の問いに答えなさい。

①燃える時間を\(\:x\:\)分、ロウソクが燃えた長さを\(\:y\:cm\)として、\(\:x\:\)を\(\:y\:\)の式で表しなさい。

②このロウソクを13分間燃やしたとき、

ロウソクが燃えた長さは何\(cm\)ですか。

③このロウソクのもとの長さは\(11cm\)です。

このロウソクが半分になるまでの時間は、何分何秒であるか求めなさい。

【ポイント☝️】

\[★比例の関係が成り立ってると…\] \[\:x\:が2倍、3倍になると、\:y\:も2倍、3倍になるよ\]

\[★利用問題は、問題文を表や図に整理することから\] \[始めよう!\]

👉では①から進めていきましょう!

こう見てくと…

\[\:x\:が2倍、3倍になると、\:y\:も2倍、3倍になるよね\]

だから、比例の関係。

つまり、\(\:y=ax\:\)になるから、\(\:x\:が1のときの\:y\:の値をaに入れて\)

\[\large{y=0.4x}\]が答え!

👉この調子で②にいこう

\(【1分間に0.4㎝燃える】\)って書いてあるね

これを13分間燃やすので、燃えた長さは…

\[0.4cm\times13分=5.2cm\]

だから答えは…

\[\large{5.2㎝}\]

だよ!

👉最後に③

\[11cm\div2=5.5cm\]だね。

だから、ロウソクが燃えた長さも\(\:\large{5.5㎝}\:\)だよね。

次に、1分間に\(0.4cm\)燃えるので何分かかるかは…

\[5.5cm\div0.4cm=13.75分\]って分かるよ✨

問題文は【何分何秒ですか。】って聞いてるので

13.75分だと解答としては間違い…

だから、\(\mathbf{13.75分を13分+0.75分}\)って考えよう💡

そうすると、0.75分が何秒か考えればいいね

分→秒にするには60をかけてあげればいいよ👍

なので…

\[0.75\times60=45秒\]

だから… \[\large{13分45秒}\] これが答え!

☝️③のもう一つの考え方

ロウソクの燃えた長さが\(5.5cm\)なわけなので、

\(\:y=0.4x\:\)の\(\:y\:\)に5.5を代入する。

\[\:5.5=0.4x\]

左辺と右辺を入れ替えて

\[\:0.4x=5.5\]

両辺を10倍して

\[\:4x=55\]

両辺を4でわって

\[\frac{4}{4}x=\frac{55}{4}\]

\[\:x=13.75\]

って感じ✨

あとはさっきと同じ解き方で答えまで

もっていきましょう!

こっちのほうが比例の考え方を

使ってる感じはあるけど…。

分かりやすいほう・ミスない方で解けるといいよね👍

📝See an Example Problem2

\(その面積は20㎠です。\)

①\(\:x\:,\:y\:を使って\:y\:を\:x\:の式で表しなさい。\)

\(また、式は比例、反比例のどちらですか。\)

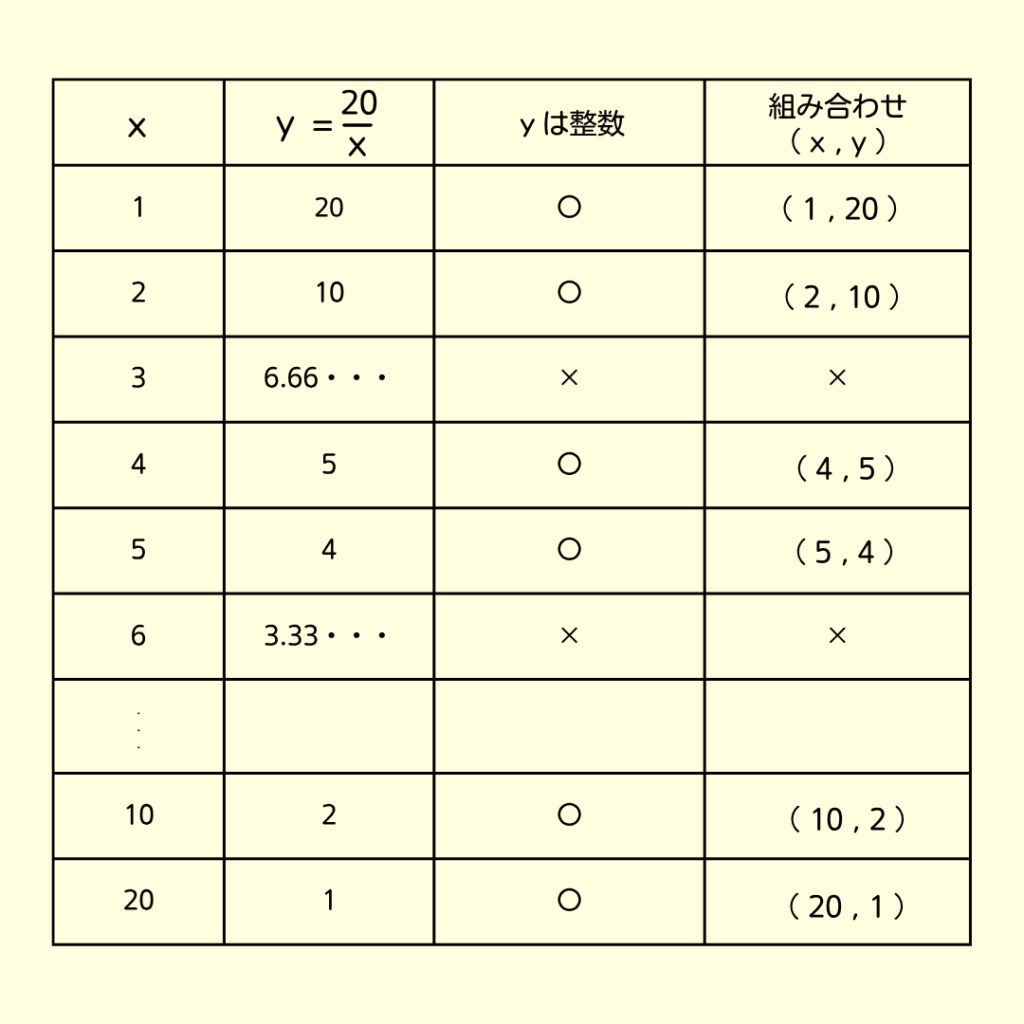

②\(\:x\:,\:y\:がともに整数のとき、\)

\((\:x\:,\:y\:)の組み合わせをすべて答えなさい。\)

【ポイント✌️】

\[★\:y=\frac{a}{x}は変形すると\:xy=a\:だよ\] \[だから反比例だったらどちらかの形になるはず💡\] \[ただ、式で表しなさいってときは、\:y=\frac{a}{x}で書こう📝\] \[ここはそういう決まりだって思ってね\]

\[★反比例の関係が成り立ってると…\] \[\:x\:が2倍、3倍になると、\:y\:は\frac{1}{2}倍、\frac{1}{3}倍になるよ\]

\[★利用問題は、問題文を表や図に整理することから\] \[始めよう!\]

👉まず①から

\(だから、問題通りに式を作ると…\)

\[\:xy=20\]ってなるよ✍️

\(これを見たら反比例って分かっちゃう🎉\)

\(さらに【ポイント✌️】から、\)\[\:y=\frac{20}{x}\]\(ってできるね♪\)

もうこれで答えだよ👍

まとめると…

\[式:\:y=\dfrac{20}{x}、\mathbf{反比例}\]

だね。

👉では②

簡単に言うと

【2つの整数をかけ算して20になる組み合わせ】

ってこと✨

ここで\(\:x\:と\:y\:\)はなんだったかを確認しましょう

長方形の縦の長さと横の長さなので、負の整数ではないはずです!

つまり…

【2つの正の整数】で【かけ算すると20になる】

組み合わせを考えよう🫵

数えてるときに抜けがあるといけないので、

表を作ってみよう✨

なので、答えは…

\((1,20)(2,10)(4,5)(5,4)(10,2)(20,1)の6通り\)

だね👍

比例・反比例は表にしてみよう📝

そうすると、数字がどう変わってるのか

実際に見えるよ💡

これで、グッとわかりやすくなるよ✨

11月【中2の単元】はこんな感じ

📝See an Example Problem1

【ポイント☝️】

\[【三角形の合同条件】\] \[・3組の辺がそれぞれ等しい\] \[・2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい\] \[・1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい\]

\[これは確実にメモライズ(記憶)しておきましょう💡\]

【ポイント✌️】

\[★証明の手順★\] \[\large{【はじめ】}\] \[証明する2つの三角形を書こう\]

\[\large【なか】\] \[問題文と図から等しい辺や角を書こう\]

\[\large【おわり】\] \[なかの条件に会う合同条件を書く\] \[2つの三角形の合同を記号で示す\]

\[\large【辺の長さや角度が同じことを証明したいとき】\] \[合同な図形は対応する辺または角がそれぞれ等しいので\] \[と書いてから同じ辺や角度を書く\]

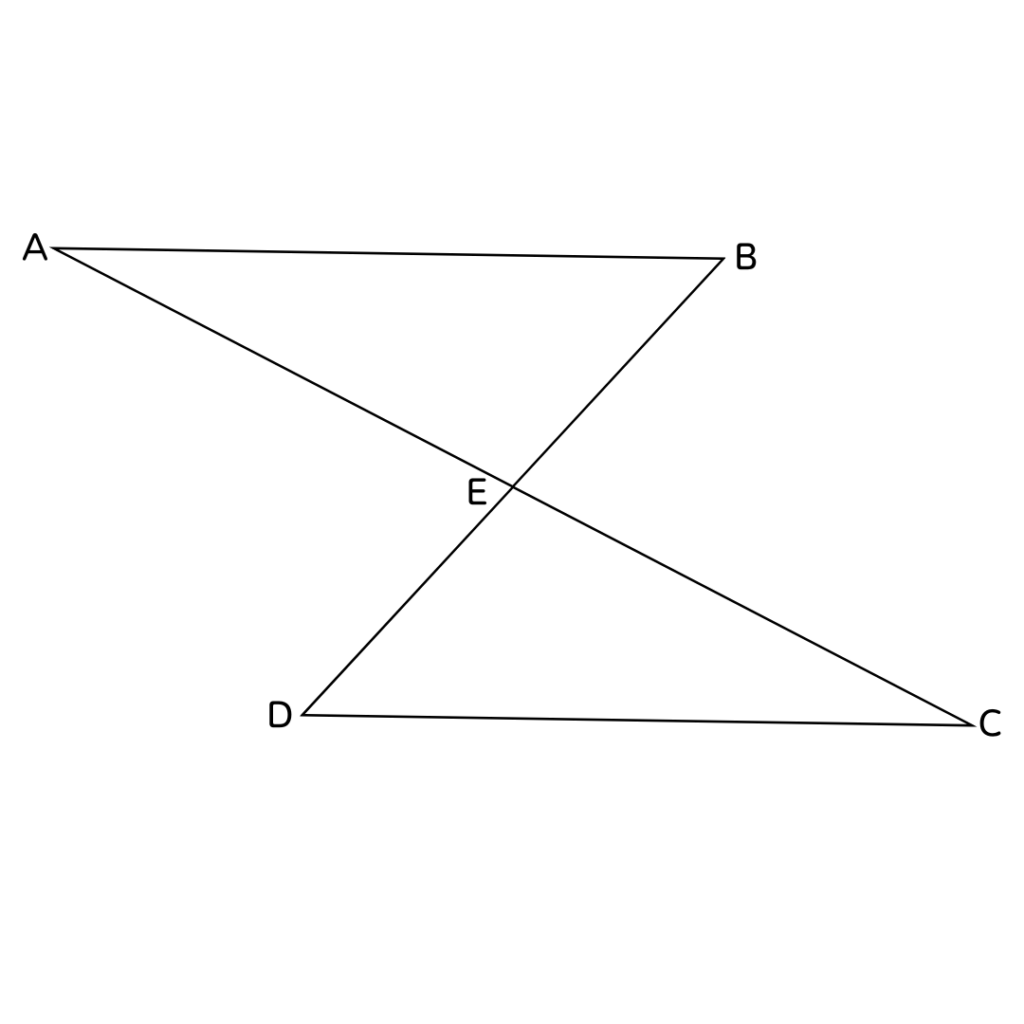

👉では、この問題の証明をしていこう

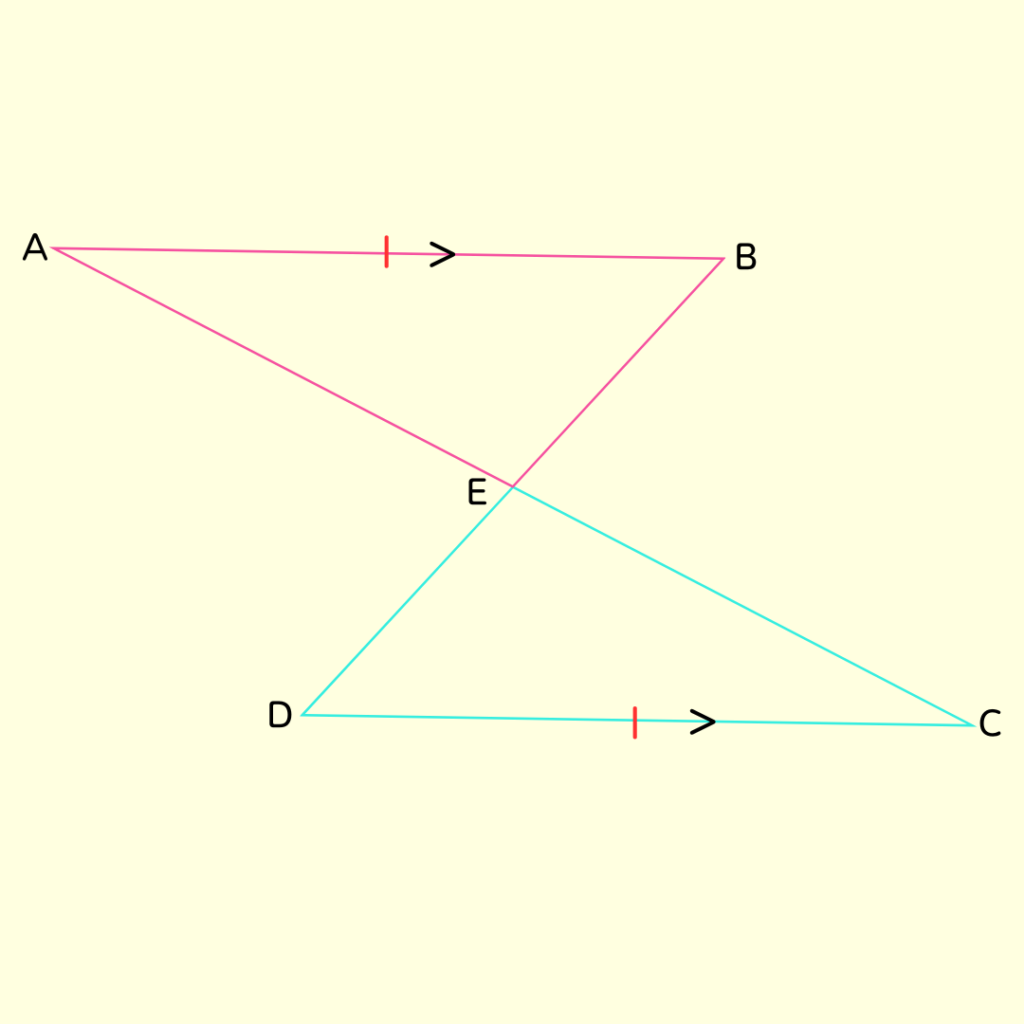

\(AB=CD、AB//DCを書き込む\)

今回は問題文に合同な三角形になるものが

書いてあるからそれを書く✍️

\[△EABと△ECDにおいて\] それじゃ【なか】

合同条件には辺の長さか角の大きさしかない💡

問題文に等しい辺があるから、

これは根拠として使えるよ👍

問題文に書いてあるものの理由は仮定でいいからね

\[仮定より、AB=CD・・・①\] ひとつ目の根拠として番号をつけておくよ

もうひとつ問題文に\(\:AB//DC\:\)があるけど…

これは平行だけなので合同条件の根拠にはならない❌

平行線があったら、同位角・錯角が等しくなるっていうのを思い出して❗

そうすると角の大きさの根拠が出てくるはず♪

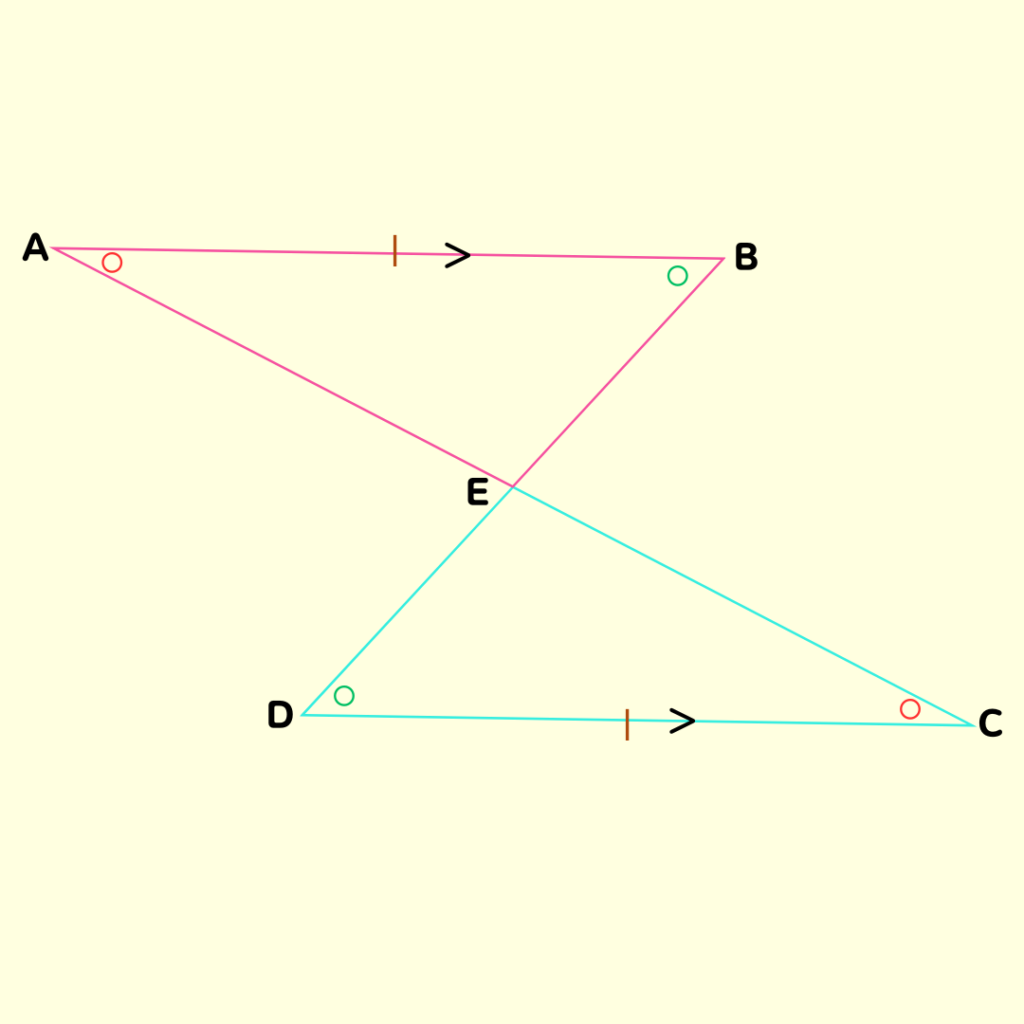

これを図に書き込む✍️と…

この図形だと錯角が使えるね🗝️

これを書く

\[AB//DCより、錯角が等しいので\] \[∠ABE=∠CDE・・・②\] \[∠BAE=∠DCE・・・③\] これで角の大きさの根拠が2つできた✨

最後に【おわり】だね。

\[①、②、③より\] \[1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので\] \[△EAB≡△ECD\] これでカンペキ🎉

まとめておこう!

\[△EABと△ECDにおいて\] \[仮定より、AB=CD・・・①\] \[AB//DCより、錯角が等しいので\] \[∠ABE=∠CDE・・・②\] \[∠BAE=∠DCE・・・③\] \[①、②、③より\] \[1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので\] \[△EAB≡△ECD\]

証明問題は…

最初は模範解答まねして書いていくと慣れてくるよ!

証明書き始める前に

図を見ながら、どの合同条件になるのか

見つけられるかがポイントになるからね👍

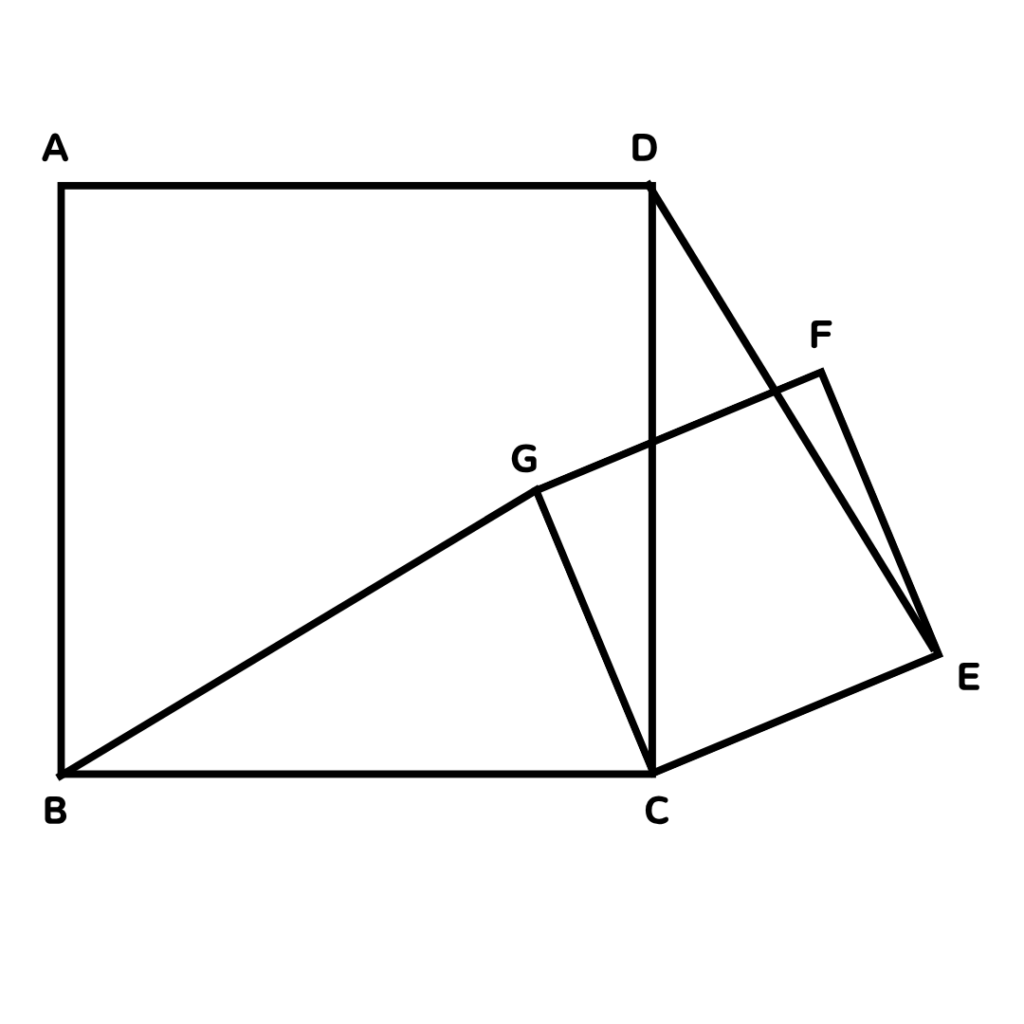

📝See an Example Problem2

このとき、∠CGB=∠CEDであることを証明しなさい。

この問題は、2つの三角形が合同だから

合同な三角形の角は等しいよ

って証明したい問題。

だから、まず合同って言いたい2つの三角形の発見から。

では進めてみよう!

問題文に正方形が2つあるので、

辺の長さが等しいところと

証明したい角の大きさ(★)で書き込んでみたよ💡

これを見ると、証明したい2つの三角形が分かるね👍

★のある2つの三角形の合同を証明すればいいね

なので【はじめ】は…

\[△CBGと△CDEにおいて\] になるね。

図を見れば【なか】も2つはいけるはず💡

2組の辺がそれぞれ等しいことが分かるよね

\[正方形ABCDなので、BC=DC・・・①\] \[正方形CEFGなので、CG=CE・・・②\] ここまでは進められる。

で、あとは…

2辺の間の角が等しいって言えればいいけど…

ここはちょっとむずい…

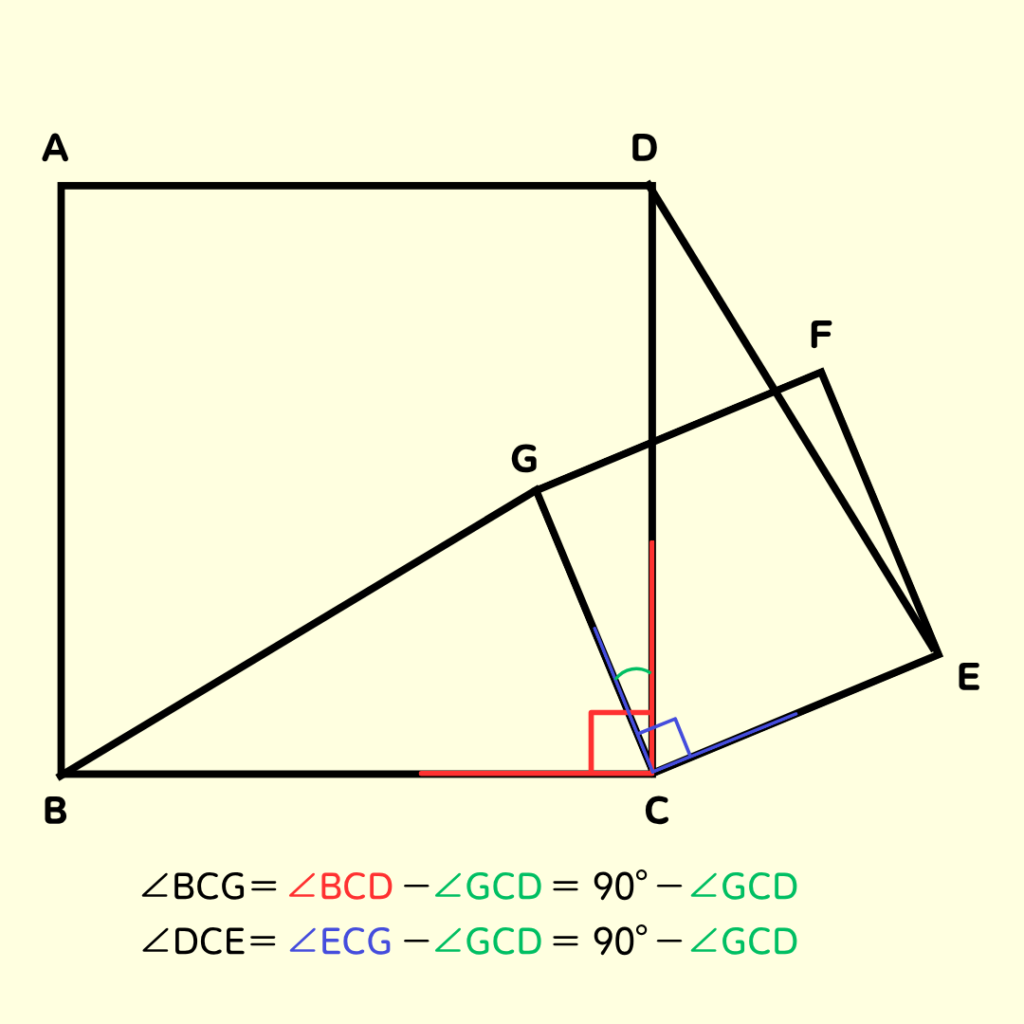

なのでちょっとした図を見てみよう💡

それぞれから∠GDCをひくと…

∠BCGと∠DCEになる

同じものから同じものをひいたものは同じもの❗ってことで…

∠BCG=∠DCEとなるってこと❗

これを証明の書き方にすると… \[∠BCG=∠BCD-∠GCD=90°-∠GCD・・・③\] \[∠DCE=∠ECG-∠GCD=90°-∠GCD・・・④\] \[③、④より\] \[∠BCG=∠DCE・・・⑤\] ここまで来たらもう少し📝

ここから【おわり】

\[①、②、⑤より\] \[2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので\] \[△CBG≡△CDE\] で、【辺の長さや角度が同じことを証明したいとき】の

\[合同な図形の対応する角の大きさは等しいので\] \[∠CGB=∠CED\] 長かった…💦

解答をまとめよう!

\[△CBGと△CDEにおいて\] \[正方形ABCDなので、BC=DC・・・①\] \[正方形CEFGなので、CG=CE・・・②\] \[また\] \[∠BCG=∠BCD-∠GCD=90°-∠GCD・・・③\] \[∠DCE=∠ECG-∠GCD=90°-∠GCD・・・④\] \[③、④より\] \[∠BCG=∠DCE・・・⑤\] \[①、②、⑤より\] \[2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので\] \[△CBG≡△CDE\] \[合同な図形の対応する角の大きさは等しいので\] \[∠CGB=∠CED\]

角の大きさが等しいって言いたいときに、

同じものから同じものをひいたものは同じもの❗

これを使うことが多いので、できるようにしておけば

なおOKかな👍

今回のステップアップゼミ数学は

こんなカンジの問題の類題です💡

【12月のご案内】

次回のステップアップゼミ数学

12月27日(土)開催予定!

【中1の単元】

平面図形・作図

【中2の単元】

平行四辺形の性質

平行四辺形になるための条件

ゼミの授業内容は、ITTO個別指導学院 長野の

ホームページにアップします!

ITTO長野のホームページでは

学習にまつわるコンテンツを随時更新中🎉

またお目にかかること楽しみにしております✨